260

Безукоризненное функционирование зубочелюстного аппарата человека возможно лишь при полной целостности челюстных рядов.

Отсутствие даже одного элемента запускает процесс негативных морфологических и функциональных изменений, которые с течением времени усугубляются все сильней.

Не допустить этих изменений можно лишь с помощью своевременного протезирования дефекта. Промедление с ним может привести к серьезным последствиям, информация о которых и предлагается вашему вниманию в нижепредставленной статье.

Общие сведения

Зубочелюстная патология не относится к тяжелым нарушениям, но при отсутствии правильного лечения может провоцировать некоторые осложнения. Основной причиной ее развития считается потеря зубов без последующего внедрения импланта или протезирования. По данным исследований, более 30% пациентов, которым удалили хотя бы один зуб, не задумываются о процедуре имплантации.

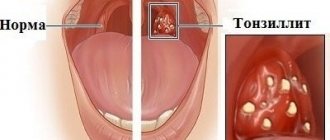

Так проявляется феномен при потере зуба

Это связано с тем, что при такой минимальной потере не нарушается процесс пережевывания пищи, поэтому человек не спешит к стоматологу. Отмечено, что через 2−3 месяца после удаления одной или нескольких единиц начинается постепенное смещение здоровых зубов. Если человек на протяжении года не посещает специалиста с целью внедрения имплантов, процедура будет довольно проблематичной.

При удалении одного зуба патология развивается довольно медленно. Если количество увеличивается, начинается быстрое смещение здоровых зубов, удлинение альвеолярных отростков и другие нарушения:

- нарушение функционирования мышц нижней челюсти;

- выдвижение верхнего или нижнего зубного ряда;

- изменение строения альвеолярных отростков;

- оголение корня здоровых единиц, расположенных непосредственно рядом с пустотой;

- образование десневого кармана вокруг здоровых зубов;

- нарушение функционирования височно-челюстного аппарата;

- сужение периодонтальной щели;

- изменение коллагеновых волокон;

- дистрофические процессы в пульпе;

- нарушение в структуре периодонта.

Как правило, через несколько месяцев или даже лет после удаления одной или нескольких единиц протезирование и имплантация сильно осложняется. Именно по этой причине специалисты настоятельно рекомендуют делать замену не позднее чем через 10−14 дней после экстракции.

Симптомы и классификация

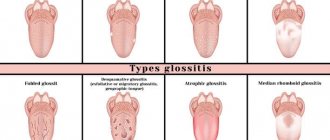

В зависимости от характера смещения при симптоме Попова-Годона специалисты выделяют несколько вариантов развития патологии: вертикальное выдвижение нижней или верхней челюсти, смещение нижних или верхних зубов, наклон зубов или всего ряда внутрь или комбинированное нарушение. Последняя разновидность представляет собой смещение зубов в разных направлениях и в разной степени.

Есть также другая классификация от В. А Пономарёвой. Она предполагает разделение патологии на две формы:

- Первая характеризуется смещением зуба и одновременным удлинением альвеолярного отростка. Отличием считается отсутствие десневого кармана. Корень также не обнажается, нет дистрофических изменений в пульпе. Такая форма считается легкой и избавиться от клинических проявлений возможно довольно быстро.

- Вторая сопровождается не только смещением зубов, но и развитием воспалительного процесса, обнажением корня, признаками дистрофических изменений в пульпе. Стоит отметить, что при подобной разновидности альвеолярный отросток может удлиняться или нет в зависимости от особенностей конкретного пациента и времени, на протяжении которого патология развивается. Лечение в этом случае осложняется и требует комплексного подхода, направленного на устранение воспалительного процесса и коррекцию зубного ряда.

Как правило, патология сопровождается нарушением прикуса, уменьшением или увеличением расстояния между зубами, отклонением их вперед или назад. Есть признаки воспаления десен, обнажения корня зуба и изменения в пульпе. Последний симптом проявляется позже остальных и считается основным в синдроме Попова-Годона.

Общее понятие

Феноменом Попова-Годона (П-Г) называется патологическая перестройка зубоальвеолярных отростков вследствие потери зубов или, говоря по-другому, нарушения целостности рядов.

Патология получила свое название по имени впервые описавших ее стоматологов. А именно, российского ученого О. В. Попова, наблюдавшего в 1880 году деформацию зубного ряда морской свинки, у которой удалили резцы и Годона (Godon), описавшего в 1904 году деформации зубочелюстного аппарата пациентов после утраты элементов челюстных рядов.

Кроме этого, Годон известен еще тем, что предложил свою гипотезу, объясняющую развитие феномена, названную им теорией артикулярного равновесия.

Клиническая картина феномена П-Г разнообразна. Одно из наиболее легко узнаваемых проявлений патологии – вертикальное выдвижение из альвеолярного отростка единицы, находящейся напротив дефекта, пересечение ее коронкой окклюзионной плоскости и вхождение в пространство дефекта.

В некоторых случаях выдвижение продолжается до полного контакта с поверхностью десны противоположного ряда. Единицы, которые находятся рядом с дефектом, могут наклоняться в его сторону, поворачиваться вокруг своей оси, смещаться в том или ином направлении.

Соотношение различных видов патологических смещений при феномене Попова-Годона позволило установить исследование, проведенное над 120 молодыми пациентами, имевшими аномалии, спровоцированные адентией.

Оказалось, что на медиальное смещение приходится 45,1%, на комбинированное – 17,5%, на небно-оральное – 10%, на дистальное – 9,5%, на описанное выше вертикальное – 9,5%, на вестибулярное – 5,5%, на тортопозицию (поворот вокруг оси) – 2,2%.

Кроме визуальных, хорошо видимых проявлений патологии, есть и скрытые или менее видимые. Они выражаются нарушением окклюзионных взаимоотношений отдельных единиц, деформацией окклюзионной плоскости, зубоальвеолярным увеличением и некоторыми другими особенностями.

Конкретная форма проявления феномена П-Г зависит от ряда факторов:

- Протяженности и локализации дефекта.

- Времени, прошедшего с момента потери зуба.

- Возраста пациента (у детей негативные проявления наступают быстрее).

- Общего здоровья.

- Состояния и особенностей челюстного аппарата.

Промедление с лечением феномена П-Г угрожает пациенту множеством негативных последствий:

- Нарушением функции жевания.

- Ухудшением эстетики улыбки.

- Хронической артикуляционной травмой, таящей риск озлокачествления.

- Блокированием НЧ.

- Дисфункцией ВНЧС вследствие перегрузки.

- Нарушением артикуляции и дикции.

- Болью и дискомфортом при некоторых клинических ситуациях.

- Ухудшением условий лечения и протезирования.

Первопричиной феномена Попова-Годона является потеря зубов, которая может происходить по разным причинам – вследствие заболеваний кариесом, периодонтитом и другими болезнями, травм, вынужденных удалений.

В качестве вторичных причин смещения при адентии следует рассматривать перестройку зубоальвеолярного отростка по не вполне понятным до сих пор механизмам.

Существуют разные теории, объясняющие этот процесс. В частности, упоминавшаяся выше теория Годона заключается в том, что челюстной аппарат представляет собой систему, сохраняющую неподвижность при целостности рядов благодаря замкнутой цепи сил.

При потере хотя бы одного зуба, замкнутая цепь разрывается, что и вызывает разнонаправленное смещение.

Есть и другие теории, объясняющие феномен П-Г, но до сих пор нет такой, которая признавалась бы всеми специалистами.

Поговорим о влиянии прикуса на лицо и возможностях исправить ситуацию.

Заходите сюда, если интересна связь прикуса и головной боли.

По этому адресу https://orto-info.ru/zubocheliustnye-anomalii/okklyuzii/ispravleniya-prikusa-viniryi-v-stomatologii.html узнайте исправляют ли прикус виниры.

Методы диагностики

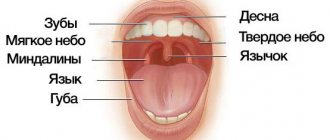

Для определения патологии специалист проводит осмотр ротовой полости и оценивает состояние нижней, верхней челюсти. Для точного определения формы использует классификацию феномена Попова-Годона. Именно с ее помощью врач сможет более точно установить стадию развития болезни.

Важным моментом является дифференциальная диагностика, помогающая отделить патологию от частичной адентии, которая имеет похожие клинические проявления. С этой целью специалист сопоставляет соотношение зубных рядов друг к другу в состоянии физиологического покоя. Необходимо также определить расстояние между зубами в передней и боковой проекции.

Наиболее важным считается первый параметр, поскольку только при выявлении смещения в центральной области можно говорить о развитии патологического процесса. Если присутствуют клинические проявления, но в этой области изменений нет, чаще всего подозревают адентию разной степени тяжести.

Дополнительным методом считается рентгенологическое обследование и изучение полученных снимков. После установления точного диагноза и степени поражения специалист определяет схему лечения, которая индивидуальна в каждом случае.

Что такое феномен Попова-Годона?

Феномен Попова-Годона — зубочелюстная патология, выражающаяся в аномальных зубных сдвигах, спровоцированных экстракцией зуба и отказом от своевременного протезирования дефекта (потеря элемента зубного ряда).

Первоначально синдром зафиксирован в 1880 г. В. О. Поповым. Затем в 1904 г. Годон тоже заметил модификацию зубных рядов из-за утраты некоторых звеньев.

Зачастую зубы, лишённые противолежащих аналогов, сдвигаются довольно ощутимо и чуть ли не соприкасаются со слизистой оболочкой отростка альвеолы противоположной стороны. Тут же блокируется работа мышц нижней челюсти.

Феномен Попова-Годона на фото:

Результаты анализов говорят о том, что подобный синдром перестраивает альвеолярные кости у зубных единиц, оставшихся без противоположных аналогов: сужается периодонтальная щель, переменяются маршруты коллагеновых волокон. Вместе с тем в пульпе происходят определённые дистрофичные преобразования.

Подобные ситуации случаются неоднократно и осложняют процесс протезирования и поэтому созданы ортодонтические аппараты, конструирующиеся исходя из категории съемных или несъемных протезов. Посредством их в окклюзию допускаются зубы, лишённые антагонистов, наряду с синхронным разъединением прочих звеньев.

При заметном сдвижении зубной единицы из него извлекают пульпу и урезают в рамках кривой окклюзии. Существенное обнажение цемента провоцирует его извлечение.

При необходимости ношения пластинок 18 часов в сутки лечение будет длиться не менее чем полгода и зависит от сложности каждого отдельного случая. При менее положительном эффекте ортодонтического лечения осуществляется протезирование.

Около 30% населения, удалив зуб, часто даже не думают о его восстановлении, объясняя это несогласием портить соседние звенья.

Физиологи, благодаря исследованиям, выявили, что при потере зубной единицы человек вовсе не лишается возможности качественно пережёвывать еду. Но организм не мирится с пустотой, и соседствующие зубы, сдвигаясь, пытаются скрыть пробел, провоцируя возникновение щелей между собой.

Ещё серьёзнее ситуация, где зубной аналог с противоположного участка растёт в сторону пустоты, препятствует правильному жеванию и усиливает функциональную нагрузку, способствующую модификации прикуса.

Наглядный видеоматериал о деформации зубного ряда:

Клиническая картина

После экстракции развивается естественная компенсаторная реакция организма. Она приводит к довольно неприятным последствиям – деформации зубной дуги, нарушению жевательной функции, изменению прикуса и патологиям височно-нижнечелюстного сустава, связанным с перегрузкой мышечно-связочного аппарата.

Чем больше зубов потеряно, тем быстрее развиваются сопутствующие нарушения:

- изменение окклюзии и наклон зубного ряда;

- формирование десневого кармана и обнажение корней зубов, расположенных по соседству с лункой отсутствующей единицы;

- сужение периодонтального пространства;

- дистрофия пульпы и изменения структуры периодонта.

Все эти нарушения в дальнейшем существенно затрудняют работу врачам, если пациент все же решится установить имплантат или протез.

Механизм развития

Если не установлен протез или имплантат, соседние зубы постепенно смещаются в сторону отсутствующей единицы. Кроме того, на противоположной челюсти ее антагонист начинает как бы «удлиняться».

Причина такого явления – изменения в пародонте – так называемая адаптационная перестройка, вызванная потерей привычной функциональной нагрузки. Она влечет за собой нарушения метаболизма и микроциркуляции в тканях пародонта.

В начале процесса возникает гипертрофия тканей, а на поздних стадиях – их атрофия, сопровождающаяся частичной резорбцией пародонта.

Это интересно: Как выглядит правильный прикус зубов у человека — описание и фото, схема

Симптомы

Удаление зуба или нескольких зубов вызывает компенсационную реакцию со стороны организма, которая выражается в деформации зубной дуги и самой челюсти. Соседние зубы начинают смещаться в сторону отсутствующего. В результате происходит увеличение промежутков между остальными зубами. Деформируется не только тот зубной ряд, в котором отсутствует зуб, но и зубной ряд противоположной челюсти. При феномене (синдроме) Попова-Годона происходит значительное смещение зуба противоположной челюсти. Зуб как бы «вырастает» из зубной дуги и создает «замок» при движении челюстей. Тем самым нарушается жевательная функция, нередко нарушается прикус. Часто вместе с зубом деформируется и кость челюсти, что создает дополнительные проблемы при лечении. В отдельных запущенных случаях это может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом из-за перегрузки связок и суставных поверхностей.

Одновременно со смещением зубов может наблюдаться увеличение альвеолярного отростка (дентоальвеолярное удлинение), что приводит к образованию десневого кармана и обнажению корня зуба. Дентоальвеолярное удлинение происходит из-за изменения строения пародонта вследствие потери привычной функциональной нагрузки (адаптационная перестройка), при которой происходит нарушение обменных процессов и микроциркуляции в пародонте, увеличение размеров альвеолярного отростка и объема костной ткани. В начале процесса адаптационной перестройки пародонта происходит увеличение объема образующихся тканей, при этом зуб смещается за окклюзионную плоскость, а в более позднем периоде преобладает атрофический процесс с явлениями резорбции пародонта («атрофия от бездействия»).

Диагностика

Она основана на визуальном осмотре полости рта с применением классификации феномена и детальном изучении данных рентгенографии.

Кроме того, стоматолог проводит дифференциальную диагностику феномена Попова-Годона с частичной адентией путем оценки окклюзии в состоянии физиологического покоя.

Для определения патологии специалист проводит осмотр ротовой полости и оценивает состояние нижней, верхней челюсти. Для точного определения формы использует классификацию феномена Попова-Годона. Именно с ее помощью врач сможет более точно установить стадию развития болезни.

Важным моментом является дифференциальная диагностика, помогающая отделить патологию от частичной адентии, которая имеет похожие клинические проявления. С этой целью специалист сопоставляет соотношение зубных рядов друг к другу в состоянии физиологического покоя. Необходимо также определить расстояние между зубами в передней и боковой проекции.

Наиболее важным считается первый параметр, поскольку только при выявлении смещения в центральной области можно говорить о развитии патологического процесса. Если присутствуют клинические проявления, но в этой области изменений нет, чаще всего подозревают адентию разной степени тяжести.

Дополнительным методом считается рентгенологическое обследование и изучение полученных снимков. После установления точного диагноза и степени поражения специалист определяет схему лечения, которая индивидуальна в каждом случае.

Признаки

- Частичная адентия.

- Деформация окклюзионной кривой. Супра- или инфраокклюзионное положение зубов, при котором верхнечелюстные элементы опускаются ниже окклюзионной кривой, а нижнечелюстные выдвигаются выше нее.

Расстояние между жевательной поверхностью сместившихся единиц и альвеолярным гребнем противоположной челюсти снижается вплоть до полного исчезновения (зубы касаются мягких тканей). - Рост объема альвеолярного отростка.

- Появление десневых карманов, резорбция пародонта (при 2-ой форме синдрома).

- Блокирование движений НЧ.

При этом сохраняется окклюзионная высота, и остальные зубы остаются интактными (нормальными). При 1-ой форме синдрома пациент не жалуется на дискомфорт и боль.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальное диагностирование заключается в обособление феномена Попова-Годона от других патологий, которые могут быть ошибочно приняты за него.

Это интересно: Сколько носить ретейнеры после брекетов: разновидности, установка, аналоги

При синдроме, не встречающие противодействия антагонистов зубы, пересекают окклюзионную плоскость и вторгаются в «чужое» пространство, в то время как при других патологиях пересечение окклюзионной плоскости отсутствует.

За феномен П-Г иногда ошибочно принимают уменьшение окклюзионной высоты вследствие стираемости зубов, дистальное смещения НЧ или вообще отсутствия у всех зубов антагонистов.

Для установления истинной картины изучают установленные в окклюдатор модели, обращая главное внимание на положение окклюзионной плоскости, расстояние между дефектными зубами и мягкими тканями противоположной челюсти.

Важно, чтобы модели были установлены в центральное соотношение, и поддерживалась нормальная высота нижней трети лица.

Способы лечения

Для устранения симптомов патологии и предотвращения ее дальнейшего прогрессирования специалисты применяют несколько методов терапии. Наиболее популярными считаются следующие:

- сошлифовывание;

- дезокклюзия;

- аппаратно-хирургическое лечение;

- хирургическое вмешательство.

Сошлифовывание используется для терапии пациентов старше 35 лет на начальной и средней стадии заболевания. Чаще всего применяется при второй форме патологии при смещении зубов не более чем наполовину от собственной высоты.

После изучения рентгеновских снимков пациента специалист определяет степень сошлифовывания. Процедура простая и представляет собой стачивание зубов. Если оно убирает лишь небольшой участок, после манипуляции пациент проходит лечение с целью восстановления зубной эмали. В случае, когда процедура оголяет дентин, обязательным условием считается покрытие коронкой не позднее чем через 2 дня после процедуры.

Обычно такое лечение не требует много времени, и если сразу после него восстановить все зубы, вживить имплантанты в месте, где это необходимо, то риск рецидива значительно снижается.

Методика дезокклюзии

Этот способ приносит результат только при лечении пациентов не старше 40 лет, которые страдают первой формой патологии. Заключается в механическом воздействии на искривленные зубы специальным аппапаратом. Он изготовлен из специальных материалов высокой прочности. Первый этап терапии — внедрение конструкции в ротовую полость и удобное размещение.

Аппарат должен исправить прикус пациента, выровнять зубы и предотвратить дальнейшее прогрессирование заболевания. Время, необходимое для получения максимального эффекта, отличается в зависимости от степени поражения и возраста больного. Отмечено, что у пациентов до 30 лет процесс выравнивания проходит гораздо быстрее.

При тяжелой форме выдвижения конструкция не поможет полностью выровнять зубы и исправить прикус. В этом случае специалист прибегает ко второму этапу лечения: покрытия верхней части зубов специальной пластмассой, которая быстро затвердевает. Она позволяет разделить зубы и сохранить между ними расстояние не более чем 2 мм. Благодаря этому исправляется прикус, верхний и нижний зубной ряд выравнивается. Подобная методика применяется до полного устранения дефекта.

После устранения нарушения специалист настоятельно рекомендует пациенту заполнить пустоты в ротовой полости посредством внедрения имплантов или протезов. Если этого не сделать, патология снова начнет развиваться и повторное лечение будет проходить более длительно и сложно.

Аппаратно-хирургическая терапия

Подобную методику применяют в случае, когда дезокклюзия не принесла результата, а десны вокруг каждого сдвинувшегося зуба воспалились. Особенно актуальна такая терапия при обнажении корня и дистрофических изменениях в пульпе.

Суть способа заключается в установке в местах выдвижения специальных протезов, которые постепенно исправляют нарушение. Время нахождения конструкции строго индивидуально и зависит от степени зубочелюстной болезни. В медицине подобная методика носит название компактостеотомия.

Установка аппарата требует местного обезболивания и особенного внимания в области верхнего неба. Именно в этой части протез часто повреждает слизистые. После внедрения конструкции требуется тщательный уход за ротовой полостью, поскольку врач накладывает швы, которые необходимо обрабатывать.

https://youtu.be/Aw8LUcQi0-8

Хирургическое вмешательство

Методика показана пациентам со второй формой патологического состояния, а также при быстром прогрессировании заболевания, наличии симптомов воспаления десен, оголении корня зуба и неправильном прикусе. Процедура заключается в извлечении всех единиц, которые отклонились. Операция проводится под общим наркозом.

Перед ее проведением проводится полное обследование пациента. Обязательными этапами считаются следующие: лабораторное исследование крови с определением количества тромбоцитов и скорости оседания эритроцитов, а также уровня глюкозы, электрокардиограмма, рентгенограмма черепа с уделением особого внимания челюсти. После получения всех результатов специалист определяет препарат, с помощью которого будет проводиться обезболивание.

Смещение и оголение зуба в результате потери соседних

Категорически противопоказано такое лечение пациентам со стойкой артериальной гипертензией, застойной сердечной недостаточностью, в период восстановления после перенесенного ишемического инсульта и инфаркта миокарда, тяжелой бронхиальной астмой, тромбофлебитом, сахарным диабетом первого типа с частыми приступами гипергликемии, с нарушением свертываемости крови, острой анемией на запущенной стадии.

После проведения операции пациента могут беспокоить сильные боли в месте удаленных зубов, гипертермия, вплоть до лихорадки, слабость, быстрая утомляемость, тошнота и отсутствие аппетита. Несколько дней после вмешательства не разрешается употреблять твердую пищу, поскольку возможно травмирование поврежденных десен.

Как правило, отрицательные реакции после операции связаны с занесением инфекции, индивидуальными особенностями организма или негативным влиянием анестетика на центральную нервную систему. Для их устранения применяется симптоматическая терапия.

После частичного заживления пациент снова посещает специалиста с целью определения сроков, которые необходимы для полного восстановления. Это требуется для того, чтобы стоматолог мог порекомендовать больному импланты или протезы, которые заполнят пустоты и предотвратят выдвижение других зубов. Внедрение искусственных конструкций считается обязательным условием, особенно для молодых людей.

Патогенез

Гистологически установлено, что у зубов, лишенных антагонистов, щель периодонта значительно уже, чем у зубов, имеющих антагонистов.

Статистические данные показывают, что у функционирующих зубов разницы между шириной этой щели с вестибулярной и язычной сторон нет. Вместе с тем совершенно достоверно установлено, что имеется существенная разница в ширине периодонта между пришеечной, средней и верхушечной третями как с вестибулярной, так и с язычной стороны.

В ткани периодонта зубов, лишенных антагонистов, количество фиброзных пучков меньше, чем у зубов, имеющих антагонисты, причем и сами фиброзные пучки менее мощные. Преобладающим направлением таких пучков у зубов, лишенных антагонистов, является более косое, чем в контроле, или продольное. В компактной пластинке стенок альвеолы, обращенной к периодонту, и в гребне стенок альвеол зубов, лишенных антагонистов, волокнистая кость имеет большую слоистость, чем у зубов, имеющих антагонистов.

Спонгиоза у зубов, лишенных антагонистов, построена преимущественно из истонченных, находящихся в процессе перестройки костных балочек. У зубов, имеющих антагонистов, спонгиоза образована мощными балками, расположенными радиально по отношению к корню.

При первой форме зубочелюстной деформации форма щели периодонта сохраняется в пришеечной части корня, как у функционирующего зуба, но уменьшается величина ее, а в верхушечной части изменяется и становится равной по величине и форме щели периодонта в средней части корня, т. е. сужается.

При второй форме зубочелюстной деформации форма щели периодонта сохраняется в пришеечной и верхушечной частях корня с небной стороны, причем величина ее меньше, чем у функционирующих зубов и больше, чем при первой форме деформации. С вестибулярной стороны форма щели изменяется, а размеры ее в средней и верхушечной частях равны. Сопоставляя величину и форму щели периодонта, можно полагать, что у зубов, лишенных антагонистов, значительно уменьшается амплитуда движения в альвеолах и изменяется направление перемещения их. Если сравнить морфологические данные при деформациях первой и второй формы, то можно убедиться, что при второй форме деформации щель периодонта шире. Процессы новообразования волокнистой кости компактной части стенки альвеолы преобладают при деформации первой формы. Процессы перестройки губчатого вещества, характеризующиеся истончением костных балочек и изменением их расположения по сравнению с нормой, выражены в разной степени при деформации обеих форм. Так, при деформации второй формы истончение костных балочек достигает большей величины и обнаруживается у большего количества костных балочек.

Можно предположить, что в основе наблюдавшихся в клинике видов деформации лежит единый процесс перестройки кости как результат потери обычной для ее функциональной нагрузки. Строение пародонта изменяется соответственно новым функциональным условиям, причем, когда зуб лишается антагонистов и попадает в другие функциональные условия, нарушаются обмен и морфологические взаимоотношения между окружающими его тканями в связи с изменением функции. Эта перестройка тканей пародонта носит приспособительный характер.

Гистологические исследования блоков с деформацией первой формы (без обнажения корня) показали, что, несмотря на увеличение альвеолярного отростка, прибавления костного вещества нет, а отмечается лишь построение новых, более тонких костных балочек, которое характерно для зубов, лишенных антагонистов. Эта перестройка альвеолярного отростка с перегруппировкой костных балочек и приводит к видимому увеличению его объема.

Адаптационная перестройка зубочелюстной системы в результате длительно существующей пониженной функции обусловливает преобладание атрофических процессов в недогруженном звене.

На основании наблюдений многообразных проявлений деформации зубных рядов в результате отсутствия антагонистов можно установить, что начальный период приспособления выражается перестройкой костной ткани, особенно в верхушечной области — увеличением новообразованной ткани и смещением зуба за окклюзионную плоскость. Более поздний период характеризуется преобладанием атрофического процесса, что клинически проявляется обнажением шейки и корня смещенного зуба, причем начало процесса атрофии в виде резорбции гребней стенок альвеол гистологически определяется еще при деформации первой формы. Иначе говоря, первая форма феномена со временем постепенно переходит во вторую, а следовательно, клинические формы проявления являются стадиями приспособительной перестройки костной ткани на изменение функциональной нагрузки.

Гистологические исследования трупов людей, имеющих деформации зубных рядов после утраты антагонистов, а также экспериментальные наблюдения динамики перестройки костной ткани в недогруженном звене, выявили картину приспособительной перестройки при изменившихся функциональных условиях в зубочелюстной системе.

Ранняя перестройка костной ткани, лежащая в основе деформации зубного ряда, проявляется и сопровождается изменением обмена веществ. Для определения ранних биохимических сдвигов в челюстях, зубы которых частично потеряли антагонистов, проведено экспериментальное исследование с применением радиоактивных индикаторов. Большее количество включения радиоактивного кальция определялось на той стороне челюсти, где зубы были лишены антагонистов.

Известно, что проникновение фосфора в обызвествленную ткань происходит тем быстрее, чем меньше минерализованы ткани. Поэтому можно полагать, что и радиоактивный кальций проникает быстрее в менее минерализованную ткань.

Изменение обмена кальция в недогруженном участке зубного ряда выявляется биохимическим методом в более ранние сроки, чем изменения тканей, наблюдаемые при гистологическом исследовании. Функциональная нагрузка является важнейшим k физиологическим раздражителем, поддерживающим нормальный минеральный обмен и гистологическую структуру костной ткани. Поэтому всякое отклонение как в сторону повышения, так и в сторону понижения механического давления на зубы быстро находит свое отражение в динамике биохимического процесса, совершающегося в костной ткани челюстей. Начиная с трех месяцев после утраты антагонистов, выявлялась жировая дистрофия периодонта, особенно ярко выраженная в клетках, расположенных около цемента зубов, лишенных антагонистов.

Изменившиеся условия после потери части антагонистов вначале вызывают сдвиги в обменных процессах челюстей, а в дальнейшем приводят и к морфологическим изменениям как в зубных, так и в околозубных тканях.

Электровозбудимость зубов, лишенных антагонистов, понижена — в пределах от 12 до 300 мкА. Понижение проявлялось тем больше, чем длительнее был период с момента потери антагонистов.

Изучение в эксперименте характера изменений в нервных I элементах челюстей при образовании деформации показано, что в первые 3 мес наряду с нормальным строением в некоторых нервных волокнах наблюдались гипераргерия и вакуолизация. В костномозговых пространствах отмечалась не только вакуолизация, но и фрагментация отдельных нервных волокон. Через 4-6 мес дистрофические изменения в нервных элементах пародон-та проявлялись в виде гипераргерии и чашкообразном утолще-1 нии, вакуолизации и фрагментации. Со стороны костномозговых пространств наблюдался выраженный распад нервных волокон на фрагменты и вакуолизация их.

По прошествии 11-12 мес после удаления антагонистов дистрофические изменения в нервных волокнах периодонта и костномозговых пространств были значительнее. В пучке нервных волокон периодонта распад и набухание отмечались почти во всех волокнах. Нормальное строение имели только единичные нервные волокна.

Данные гистологические исследования и изучения обменных процессов свидетельствуют о наличии викарных (приспособительных) процессов, протекающих в тканях пародонта в ответ на устранение жевательного давления на зуб и его периодонтальные ткани. Применяют в этих случаях и термин «атрофия от бездействия» — развивается в результате длительного снижения функциональной нагрузки на зубы.

Тензометрическими исследованиями установлено, что в процессе жевания костная ткань челюстей находится под двойным воздействием: общего функционального напряженного состояния и функционального напряжения в стенках альвеол.

Так, при нагружении второго моляра в его пародонте возникает упругая деформация. Такая же деформация, но другого знака и меньшей величины отмечается в группе моляров противоположной стороны. Распределение деформации отмечается и при наличии дефектов в зубном ряду. В области зубов, лишенных антагонистов, сохраняется общефункциональное напряжение и отсутствует напряжение от местного воздействия. Это в свою очередь ведет к изменению характера деформации: вместо цикличных сменяемых деформаций на сжатие и растяжение остается в основном деформация растяжения. Этим возможно объяснить не только изменение положения костных перекладин, но и преобладание процесса рассасывания над процессом построения костной ткани.

Исследование упругих деформаций костной ткани челюстей позволяет подтвердить и уточнить описанный Годоном механизм перемещения зубов при потере части зубов, в том числе и при потере антагонистов.

Исходя из правильного положения, что зубная система представляет собой единое целое, Годон считал возможность существования стабильности этой системы при сохранении непрерывности зубных рядов. Каждый зуб имеет контакт с рядом стоящим и при нагружении его давление передается по всему зубному ряду. Взаимоотношение зуба с антагонистом и рядом стоящим в момент функциональной нагрузки Годон представил в виде параллелограмма сил . При потере даже одного зуба направление сил на зубы, граничащие с дефектом, меняется. Так, при потере антагониста зуб не испытывает идущей от него нагрузки, а действие сил от соседних зубов как бы стимулирует продвижение за окклюзионную кривую. Отсутствие непосредственной нагрузки и действие боковых сил стимулируют процесс ко-стеобразования в околоверхушечной области и изменение хода костных перекладин.

Процессы перестройки костной ткани, как правило, протекают медленно, так как в ней сохраняются при жевании общефункциональные упругие деформации и развивается адаптационная реакция, направленная на сохранение функции пародонта. Со временем происходит срыв приспособительной реакции, которая проявляется развитием второй формы феномена Попова — Годона.

В патогенезе феномена существенную роль играет и отложение зубного камня, так как процесс очищения зуба затруднен вследствие отсутствия движения пищевого комка. Отложение зубного камня усугубляет процесс резорбции тканей маргинального паро-донта.

В результате адентии и выраженности феномена в зависимости от времени потери зубов и числа их происходит изменение в мышечной системе, проявляющееся в первую очередь асимметрией тонуса и сократительной силы.

На стороне деформации изменяется функция жевательных мышц. Эти изменения выражаются в ослаблении силы напряжения мышц и увеличении жевательного периода. На миограммах это проявляется резким понижением амплитуды зубцов и изменением их характера. Небольшая амплитуда зубцов указывает на слабое напряжение мышц. Крутые подъемы и спуски кривых отражают быструю смену мышечных напряжений. Разница в характере зубцов отражает аритмичное напряжение мышц. Время жевания ядра миндаля удлиняется от 37 до 63 с.

Профилактика болезни

Наиболее эффективным методом профилактики патологического состояния считается предупреждение развития болезней зубов, требующих их удаления. Гигиена ротовой полости, исключение травм или постоянного механического повреждения поможет предотвратить подобные заболевания.

Несмотря на соблюдение всех правил, потеря зубов неизбежна в силу возраста или некоторых патологий, связанных с нарушением кальциевого обмена. Они приводят к постепенному разрушению эмали, коронки, дентина. В случае когда удаления избежать невозможно, необходимо в короткий срок осуществить замену на протез или титановый имплант, который заполнит пустоты и предупредит смещение, удлинение альвеолярных отростков.

Феномен Попова-Годона — тяжелая зубочелюстная патология, сопровождающаяся ярко выраженными клиническими проявлениями и препятствующая нормальному функционированию зубов. При отсутствии терапии на протяжении длительного периода устранить симптомы можно будет только с помощью хирургического вмешательства и внедрения имплантов.

Профилактические мероприятия

Развитие феномена помогут избежать простые меры:

- Внимательное отношение к гигиене полости рта.

- Предупреждение заболеваний, приводящих к потере зубов.

- Незамедлительная замена потерянного органа протезом или имплантом.

Любое заболевание легче предупредить, чем потом его лечить. Всего избежать невозможно, но своевременное обращение к стоматологу по силам каждому.

В видео представлена дополнительная информация по теме статьи.